四国88ヶ寺巡礼 記録 [古寺巡礼・四国八十八寺]

四国88ヶ寺巡礼 記録

四国88ヶ寺巡礼に関する記録は

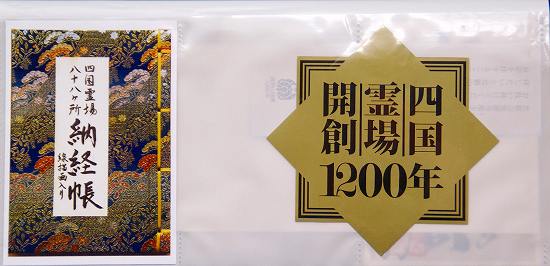

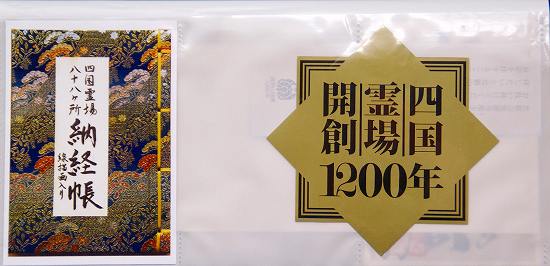

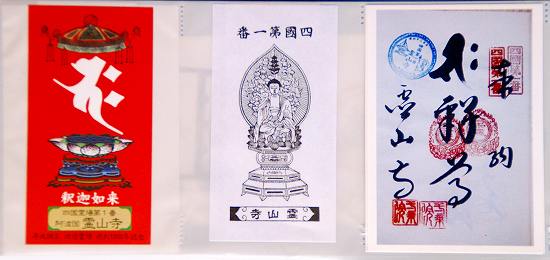

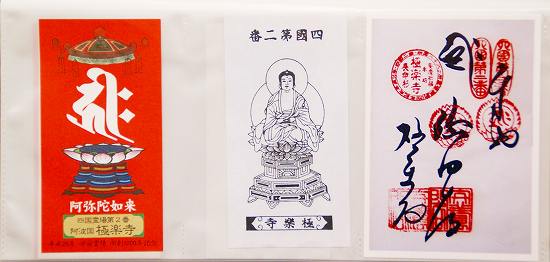

納経帳

御影帳 です。

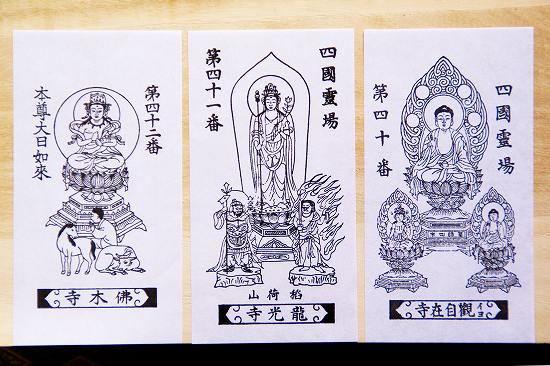

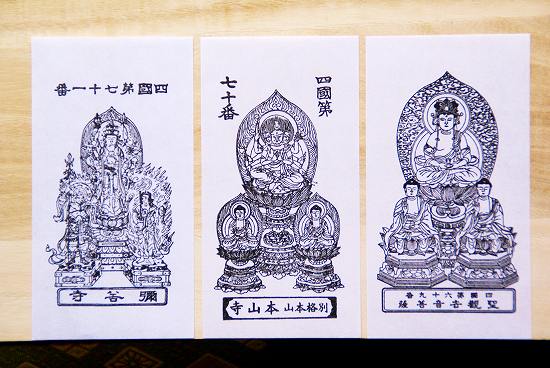

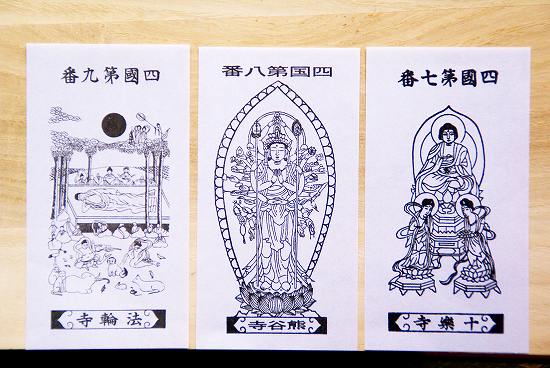

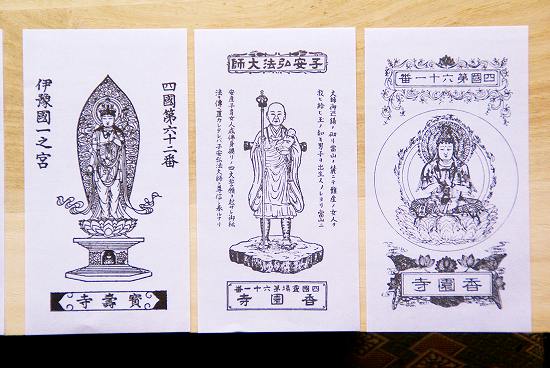

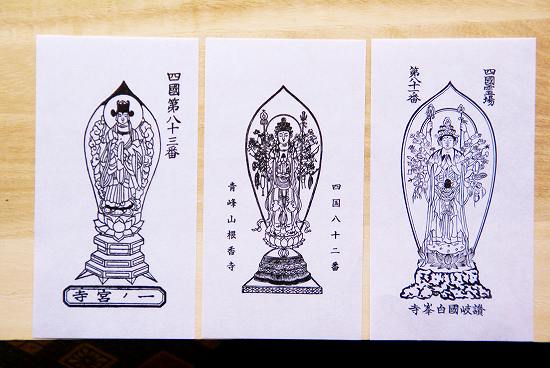

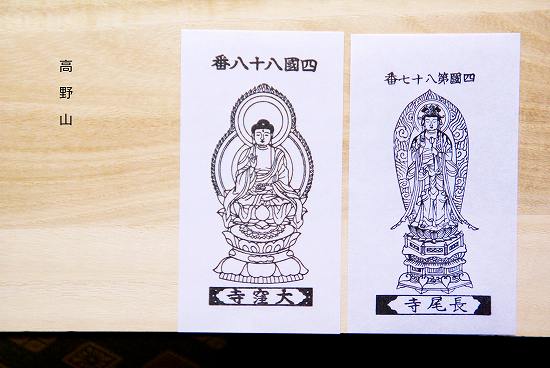

私の御影帳は

第1回四国88ヶ寺巡礼は開創1200年記念の年でしたので、

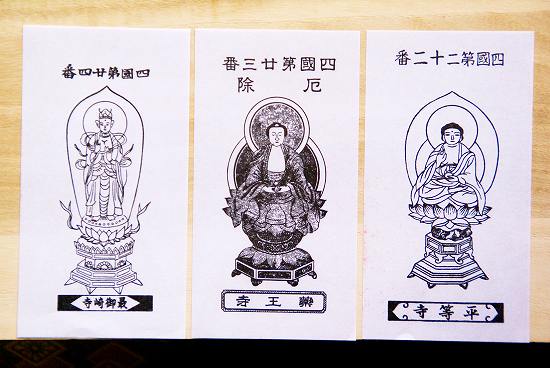

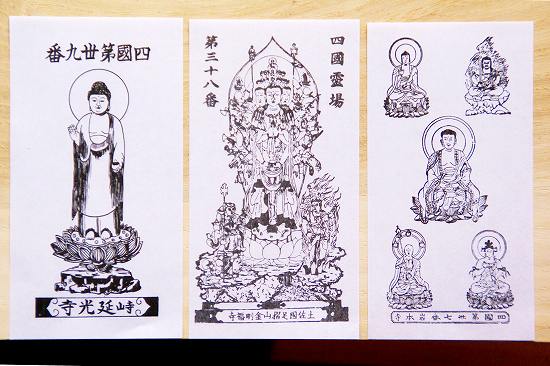

2種類の御影を納経帳の写真と共に1冊の記念アルバムに残しました・・・・

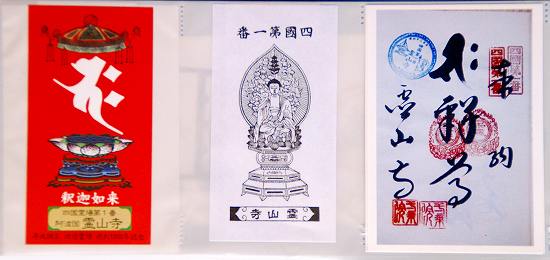

開きページ

1ページ

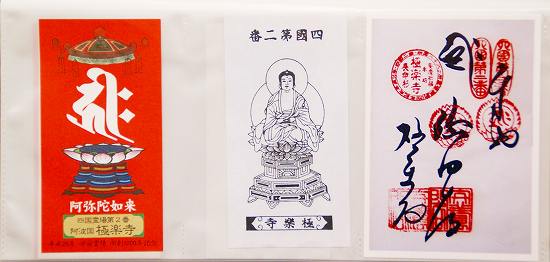

2ページ

全てで88ページですが、

1ページでお寺の名前と番数、納経帳の内容と、仏様の名前と、お姿が分かり、満足しています。

それと、

1200年記念の御影は集めますと ・・・写真だけですが・・・・

第2回目の巡礼での御影帳は掛軸?、屏風?・・・・

御影の寸法が 66mm*120mm ですので、巻物にすれば 6m に、A0色紙では1枚ですが、A1色紙では4枚にもなり、思案中です。

☆

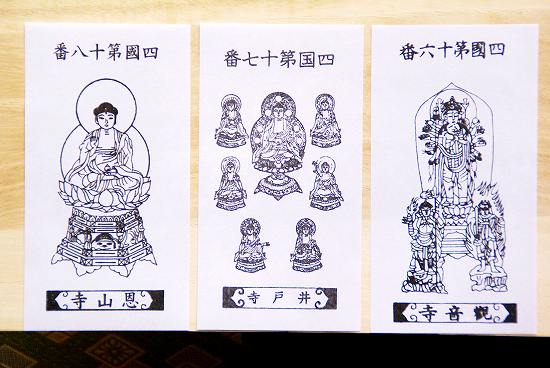

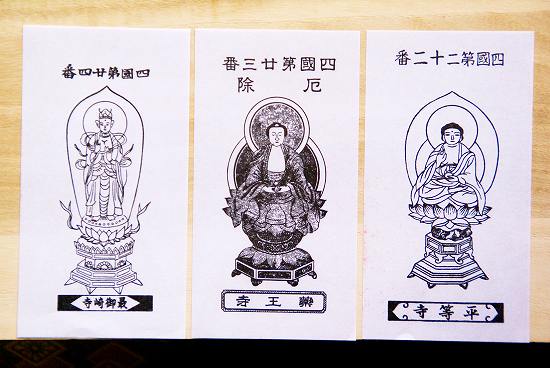

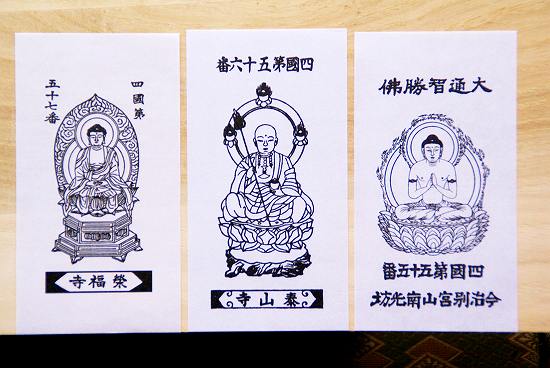

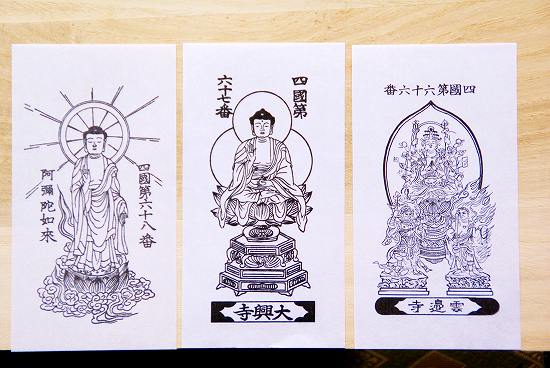

御影を眺めていると、仏様にも分類が・・・・

四国88ヶ寺の御本尊

如来部(真理の世界から来た仏様)・・・・・・・46像

釈迦如来 5

阿弥陀如来 9

薬師如来 25

大日如来 6

五智如来 1

菩薩部(悟りを現世で実行しようとする仏様)・・41像

弥勒菩薩 1

観音菩薩 5 (聖観音)

十一面観音 11

千手観音 13

馬頭観音 1

文殊菩薩 1

虚空蔵菩薩 3

地蔵菩薩 8

明王部(姿を変えて現れた仏様)・・・・・・・・ 4像

不動明王 4

天部(インドの神々から転じた護法神)・・・・・ 1像

毘沙門天 1

・・・・ (計)92像(含1寺で5像)

(名前からだけの分類で、子細な分類はご勘弁ください)

☆ ☆

四国88ヶ寺巡礼に関する記録は

納経帳

御影帳 です。

私の御影帳は

第1回四国88ヶ寺巡礼は開創1200年記念の年でしたので、

2種類の御影を納経帳の写真と共に1冊の記念アルバムに残しました・・・・

開きページ

1ページ

2ページ

全てで88ページですが、

1ページでお寺の名前と番数、納経帳の内容と、仏様の名前と、お姿が分かり、満足しています。

それと、

1200年記念の御影は集めますと ・・・写真だけですが・・・・

第2回目の巡礼での御影帳は掛軸?、屏風?・・・・

御影の寸法が 66mm*120mm ですので、巻物にすれば 6m に、A0色紙では1枚ですが、A1色紙では4枚にもなり、思案中です。

☆

御影を眺めていると、仏様にも分類が・・・・

四国88ヶ寺の御本尊

如来部(真理の世界から来た仏様)・・・・・・・46像

釈迦如来 5

阿弥陀如来 9

薬師如来 25

大日如来 6

五智如来 1

菩薩部(悟りを現世で実行しようとする仏様)・・41像

弥勒菩薩 1

観音菩薩 5 (聖観音)

十一面観音 11

千手観音 13

馬頭観音 1

文殊菩薩 1

虚空蔵菩薩 3

地蔵菩薩 8

明王部(姿を変えて現れた仏様)・・・・・・・・ 4像

不動明王 4

天部(インドの神々から転じた護法神)・・・・・ 1像

毘沙門天 1

・・・・ (計)92像(含1寺で5像)

(名前からだけの分類で、子細な分類はご勘弁ください)

☆ ☆

四国88ヶ寺巡礼の御影 [古寺巡礼・四国八十八寺]

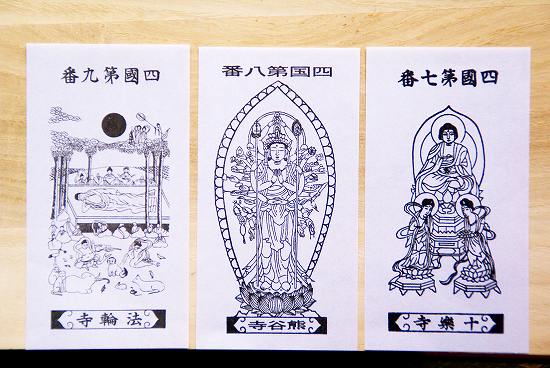

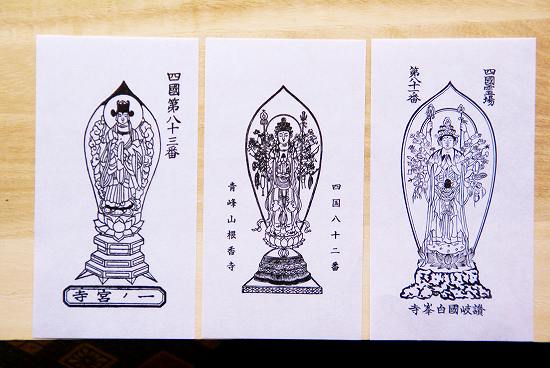

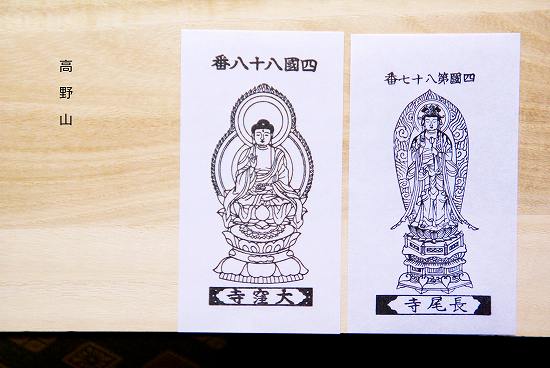

四国88ヶ寺巡礼の御影

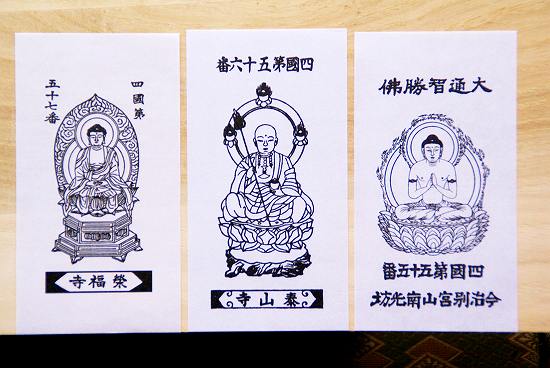

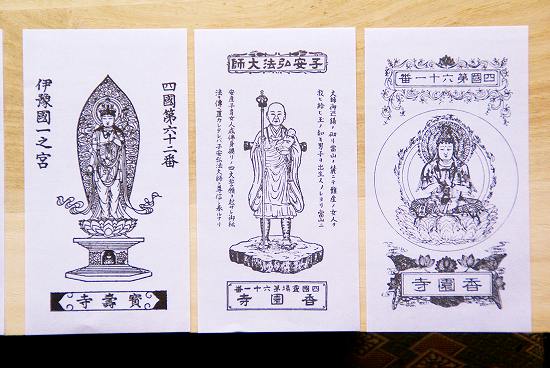

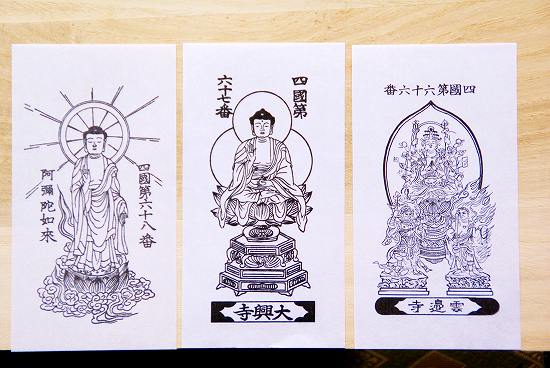

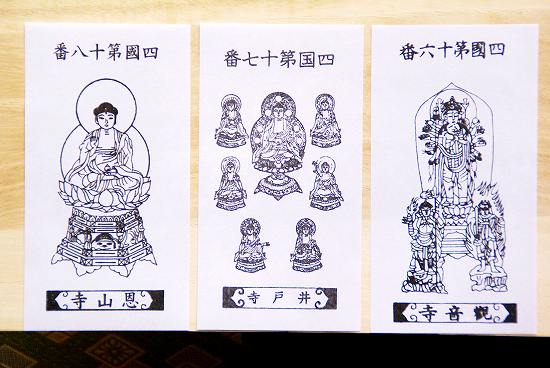

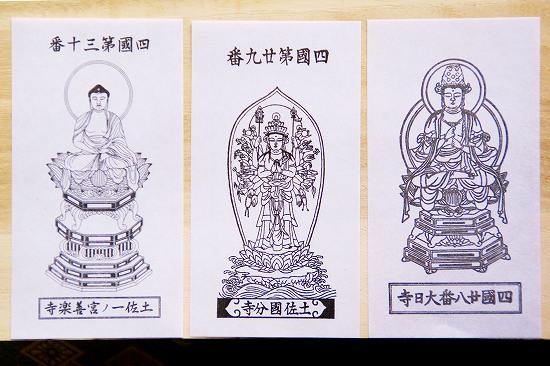

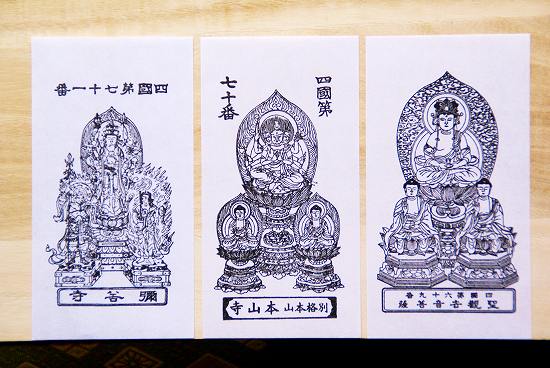

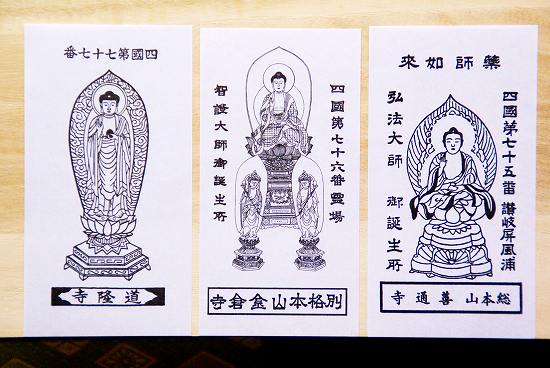

2回目の四国88ヶ寺巡礼Ⅱは順不同ですが9/30日に終えました。

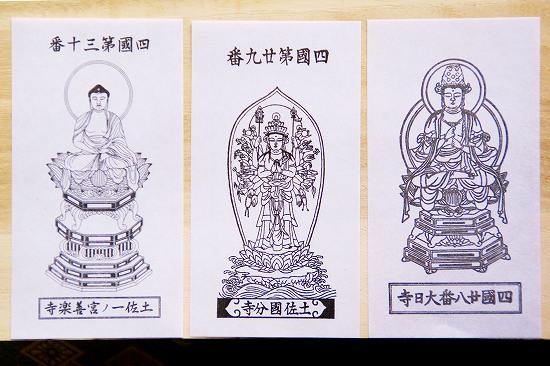

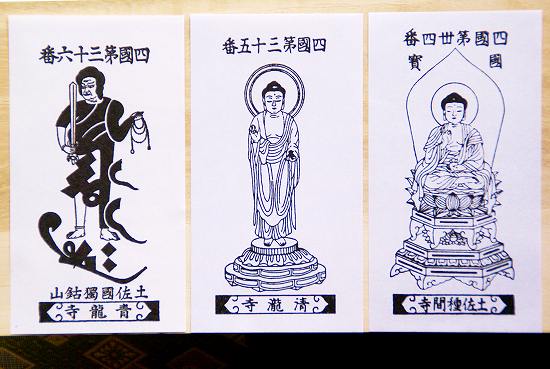

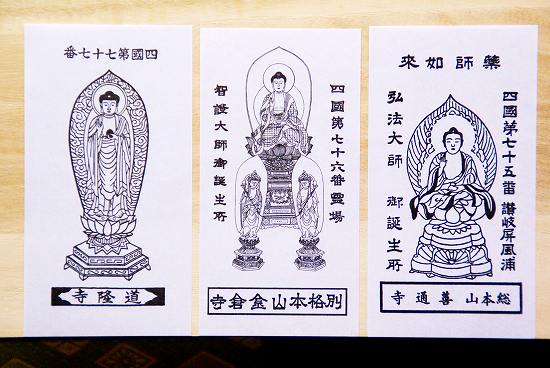

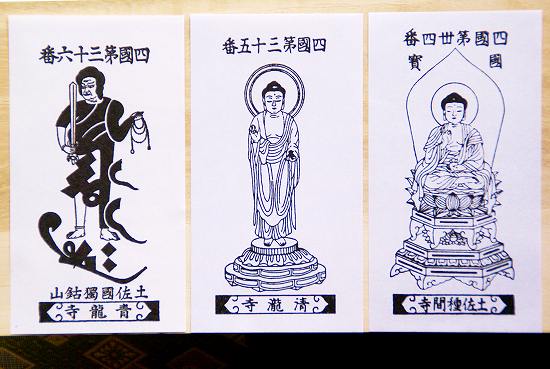

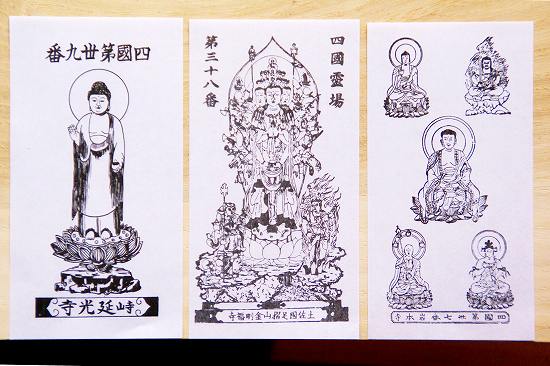

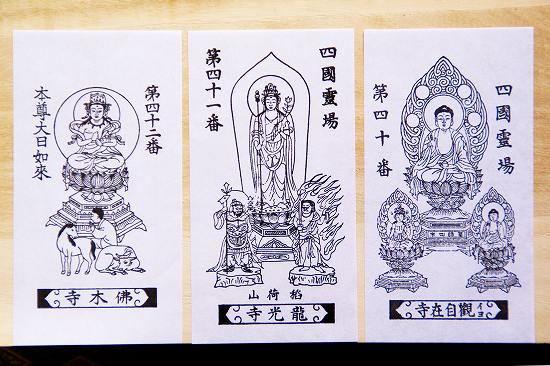

昨年は四国88ヶ所霊場の開創1200年で、記念の御影と通年の御影とを納経時に頂きましたが、今年は通年の御影だけを頂きました。

通常のお寺の本堂では、ご本尊は扉の奥か、扉の前にはお前立の仏さまが立っておられるか、それも見えても薄暗いお堂の一番奥で、お顔を見せてもらえません。 そこで、納経時に頂く御影を見て、ご本尊さんを想像する次第です。

四国88ヶ寺の御影

釈迦如来 阿弥陀如来 釈迦如来

薬師如来 地蔵菩薩 大日如来

釈迦如来 千手観音 阿弥陀如来

虚空藏菩薩 薬師如来 千手観音

薬師如来 弥勒菩薩 十一面観音

薬師如来 七佛薬師 千手観音

虚空藏菩薩 地蔵菩薩 延命地蔵

虚空藏菩薩 薬師如来 薬師如来

十一面観音 薬師如来 楫取地蔵尊

阿弥陀如来 千手観音 大日如来

薬師如来 十一面観音 文殊菩薩

波切不動尊 薬師如来 薬師如来

薬師如来 三面千手観音 不動明王 観世音菩薩

薬師如来

阿弥陀如来 地蔵菩薩

大日如来 十一面観音 薬師如来

不動明王 十一面観音 千手観音

十一面観音 阿弥陀如来 薬師如来

薬師如来 薬師如来 釈迦如来

不動明王 阿弥陀如来 十一面観音

阿弥陀如来 地蔵菩薩 大通智勝佛

大日如来 薬師如来 千手観音

十一面観世音菩薩 大日如来

十一面観音 阿弥陀如来 毘沙聞天王

阿弥陀如来 薬師如来 千手観音

千手観音 馬頭観音 聖観音

薬師如来 釈迦如来 大日如来

薬師如来 薬師如来 薬師如来

千手観音 十一面観音 阿弥陀如来

聖観音 千手観音 千手観音

十一面観音 聖観音 十一面千手観音

高野山・奥の院へ報告の参り 薬師如来 聖観音

☆ ☆

2回目の四国88ヶ寺巡礼Ⅱは順不同ですが9/30日に終えました。

昨年は四国88ヶ所霊場の開創1200年で、記念の御影と通年の御影とを納経時に頂きましたが、今年は通年の御影だけを頂きました。

通常のお寺の本堂では、ご本尊は扉の奥か、扉の前にはお前立の仏さまが立っておられるか、それも見えても薄暗いお堂の一番奥で、お顔を見せてもらえません。 そこで、納経時に頂く御影を見て、ご本尊さんを想像する次第です。

四国88ヶ寺の御影

釈迦如来 阿弥陀如来 釈迦如来

薬師如来 地蔵菩薩 大日如来

釈迦如来 千手観音 阿弥陀如来

虚空藏菩薩 薬師如来 千手観音

薬師如来 弥勒菩薩 十一面観音

薬師如来 七佛薬師 千手観音

虚空藏菩薩 地蔵菩薩 延命地蔵

虚空藏菩薩 薬師如来 薬師如来

十一面観音 薬師如来 楫取地蔵尊

阿弥陀如来 千手観音 大日如来

薬師如来 十一面観音 文殊菩薩

波切不動尊 薬師如来 薬師如来

薬師如来 三面千手観音 不動明王 観世音菩薩

薬師如来

阿弥陀如来 地蔵菩薩

大日如来 十一面観音 薬師如来

不動明王 十一面観音 千手観音

十一面観音 阿弥陀如来 薬師如来

薬師如来 薬師如来 釈迦如来

不動明王 阿弥陀如来 十一面観音

阿弥陀如来 地蔵菩薩 大通智勝佛

大日如来 薬師如来 千手観音

十一面観世音菩薩 大日如来

十一面観音 阿弥陀如来 毘沙聞天王

阿弥陀如来 薬師如来 千手観音

千手観音 馬頭観音 聖観音

薬師如来 釈迦如来 大日如来

薬師如来 薬師如来 薬師如来

千手観音 十一面観音 阿弥陀如来

聖観音 千手観音 千手観音

十一面観音 聖観音 十一面千手観音

高野山・奥の院へ報告の参り 薬師如来 聖観音

☆ ☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ No52~53 [古寺巡礼・四国八十八寺]

四国88ヶ寺巡礼 第52~53番札所

2015/9/30

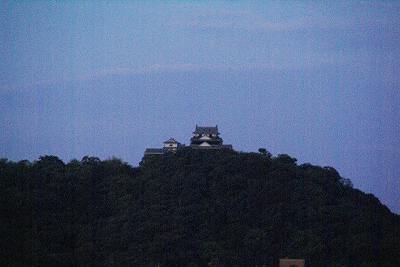

朝の散歩 5:30~6:00

愛媛県松山市・道後公園

一番高い展望台から

松山城

公園のお堀

日の出の頃??

松山市内

☆

四国88ヶ寺巡礼 第52番札所 龍雲山・太山寺

仁王門

仁王像

二の門

四天王?

裏面

本堂 古い瓦??色褪せた瓦が目立ちます

大師堂

鐘楼

☆

四国88ヶ寺巡礼 第53番札所 須賀山・円明寺

市街地にある外門

仁王門

仁王像

境内

鐘楼

元鐘楼 現在は鐘はありません

本堂

大師堂

キリシタン灯篭

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱは完了です。

仕上げとして高野山への報告を残しています。

☆

西瀬戸自動車道を使い帰路に着きました。

四国88ヶ寺巡礼Ⅱの4回目は約1200kmの走行でした。 運転、ご苦労様でした。

☆ ☆

2015/9/30

朝の散歩 5:30~6:00

愛媛県松山市・道後公園

一番高い展望台から

松山城

公園のお堀

日の出の頃??

松山市内

☆

四国88ヶ寺巡礼 第52番札所 龍雲山・太山寺

仁王門

仁王像

二の門

四天王?

裏面

本堂 古い瓦??色褪せた瓦が目立ちます

大師堂

鐘楼

☆

四国88ヶ寺巡礼 第53番札所 須賀山・円明寺

市街地にある外門

仁王門

仁王像

境内

鐘楼

元鐘楼 現在は鐘はありません

本堂

大師堂

キリシタン灯篭

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱは完了です。

仕上げとして高野山への報告を残しています。

☆

西瀬戸自動車道を使い帰路に着きました。

四国88ヶ寺巡礼Ⅱの4回目は約1200kmの走行でした。 運転、ご苦労様でした。

☆ ☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ No46~51 [古寺巡礼・四国八十八寺]

四国88ヶ寺巡礼 No46~No51

2015/9/29

四国88ヶ寺巡礼 第46番札所 医王山・浄瑠璃寺

松山市の打ち始めの寺です。

参道

境内

鐘楼

本堂

大師堂

イブキの古木

仏手石

☆

四国88ヶ寺巡礼 第47番札所 熊野山・八坂寺

山門 と極楽橋?

天井

境内の階段

鐘楼

本堂

大師堂

☆

四国88ヶ寺巡礼 第48番札所 清滝山・西林寺

参道

仁王門

網が2重で目視不能

網が2重で目視不能

境内

本堂

飾り瓦 も阿吽の獅子

大師堂

☆

四国88ヶ寺巡礼 第49番札所 西林山・浄土寺

仁王缶

仁王像

境内

本堂

大師堂

☆

四国88ヶ寺巡礼 第50番札所 東山・繁多寺

山門

境内

鐘楼

本堂

大師堂

境内の樹

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ 第51番札所 熊野山・石手寺

参道入り口は大通りに面しています

回廊形式の参道

仁王門

仁王像 ・・・・・吽形像は網に日光が当たり見えません

住職の考え方でしょうか、

主義主張のために仁王門は閉ざされ、通れませんでした

境内

鐘楼

三重塔

本堂

大師堂

鐘楼

☆

松山市街から近い場所にありますが、森の雰囲気を漂わせています。

☆ ☆

2015/9/29

四国88ヶ寺巡礼 第46番札所 医王山・浄瑠璃寺

松山市の打ち始めの寺です。

参道

境内

鐘楼

本堂

大師堂

イブキの古木

仏手石

☆

四国88ヶ寺巡礼 第47番札所 熊野山・八坂寺

山門 と極楽橋?

天井

境内の階段

鐘楼

本堂

大師堂

☆

四国88ヶ寺巡礼 第48番札所 清滝山・西林寺

参道

仁王門

網が2重で目視不能

網が2重で目視不能境内

本堂

飾り瓦 も阿吽の獅子

大師堂

☆

四国88ヶ寺巡礼 第49番札所 西林山・浄土寺

仁王缶

仁王像

境内

本堂

大師堂

☆

四国88ヶ寺巡礼 第50番札所 東山・繁多寺

山門

境内

鐘楼

本堂

大師堂

境内の樹

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ 第51番札所 熊野山・石手寺

参道入り口は大通りに面しています

回廊形式の参道

仁王門

仁王像 ・・・・・吽形像は網に日光が当たり見えません

住職の考え方でしょうか、

主義主張のために仁王門は閉ざされ、通れませんでした

境内

鐘楼

三重塔

本堂

大師堂

鐘楼

☆

松山市街から近い場所にありますが、森の雰囲気を漂わせています。

☆ ☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ No44~45 [古寺巡礼・四国八十八寺]

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ No44~45

2015/9/29

八幡浜の朝

恒例の5時からの散歩はまだ真っ暗です。

八幡神社 (明るい写真は帰り道に撮影)

本殿前の鳥居は両脇にも鳥居が伸びています

本殿

神社本殿近くから

八幡浜も一方に山々が迫っています

反対側には海が・・・

☆

八幡浜のホテルから

フェリーが港に入ってきました

八幡浜から松山自動車道を内子五十崎で降り、地道を山奥へ峠越えで西進

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ第44番札所 菅生山・大寶寺

44番大寶寺は43番明石寺から「遍路ころがし」の約80㎞にある「中札所」で、標高490mの四国の背の高原にあります。

町中にある参道入り口

歩き遍路道は左、自動車は右

ヘアピンカーブで、仁王門が見える・・・

仁王門 ・・・・前が狭く、全体が撮れません

仁王像

大草履

大草履

参道

本堂

大師堂 ・・・・・前が狭く全体が撮れません

鐘楼

奥深い山の縁に建てられたお寺です。

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ第45番札所 海岸山・岩屋寺

大宝寺からは一つ違う谷に移り、さらに奇岩が迫る道を遡ります。

参道入り口

岩肌があらわな急坂の参道

山門

参道から崖が見え始めます

本堂 標高650mの巨岩の中腹に・・・・ (正面はここが限界)

屋根の一角は崖が被っています

屋根の一角は崖が被っています

大師堂

大師堂の奥の山門は??、と思っていましたが・・・・・・

第44番札所・大宝寺からの歩き遍路の道

こちらも岩壁

仁王門 ・・・・・大師堂の横にある山門

仁王像 (昼でも暗くてほとんど見えませんのでフラッシュで撮影)

仁王門は歩き遍路道に沿って山奥に向いているので、歩き遍路以外の多くの皆さんは仁王門を通っていないようです。

☆ ☆

2015/9/29

八幡浜の朝

恒例の5時からの散歩はまだ真っ暗です。

八幡神社 (明るい写真は帰り道に撮影)

本殿前の鳥居は両脇にも鳥居が伸びています

本殿

神社本殿近くから

八幡浜も一方に山々が迫っています

反対側には海が・・・

☆

八幡浜のホテルから

フェリーが港に入ってきました

八幡浜から松山自動車道を内子五十崎で降り、地道を山奥へ峠越えで西進

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ第44番札所 菅生山・大寶寺

44番大寶寺は43番明石寺から「遍路ころがし」の約80㎞にある「中札所」で、標高490mの四国の背の高原にあります。

町中にある参道入り口

歩き遍路道は左、自動車は右

ヘアピンカーブで、仁王門が見える・・・

仁王門 ・・・・前が狭く、全体が撮れません

仁王像

大草履

大草履参道

本堂

大師堂 ・・・・・前が狭く全体が撮れません

鐘楼

奥深い山の縁に建てられたお寺です。

☆

四国88ヶ寺巡礼Ⅱ第45番札所 海岸山・岩屋寺

大宝寺からは一つ違う谷に移り、さらに奇岩が迫る道を遡ります。

参道入り口

岩肌があらわな急坂の参道

山門

参道から崖が見え始めます

本堂 標高650mの巨岩の中腹に・・・・ (正面はここが限界)

屋根の一角は崖が被っています

屋根の一角は崖が被っています

大師堂

大師堂の奥の山門は??、と思っていましたが・・・・・・

第44番札所・大宝寺からの歩き遍路の道

こちらも岩壁

仁王門 ・・・・・大師堂の横にある山門

仁王像 (昼でも暗くてほとんど見えませんのでフラッシュで撮影)

仁王門は歩き遍路道に沿って山奥に向いているので、歩き遍路以外の多くの皆さんは仁王門を通っていないようです。

☆ ☆