今年の豪雪 [山小屋2014]

今年の奥美濃の豪雪

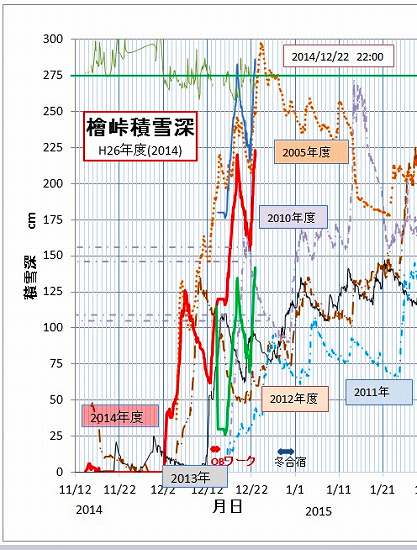

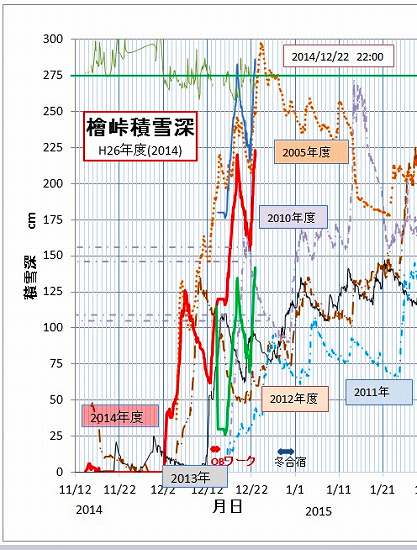

2014/12/22 22:00

今年の第2次寒波の豪雪の後半が続いています。

岐阜県の道路情報に寄れば奥美濃の檜峠の積雪は 今季の最高の積雪深を記録しました。

赤い線が檜峠の道路情報の積雪深。 12/22 21:00 最高 223cm。

青い線が山小屋の中央部の推定積雪深。 (雪降ろしワーク時の180cmは確認数値)

緑の線は雪下ろしワーク後の山小屋の庇部の推定積雪深。

山小屋は森に囲まれているために、屋根の上には樹木の積雪が風に運ばれて追加して積もるので、積雪深が大きな値になっている、と理解しています。

もう少しで、2005年の豪雪で山小屋の陸梁を破損させたトラブルの二の舞をさせるところでした。

12/13,14日に庇の上だけでも雪降ろしをしておいて良かった。

この調子で積雪が進むと2005年度の積雪深を超える可能性があるのでしょうか。

☆

追伸: 2014/12/24

積雪は一段落ですが・・・・

☆

追伸:2014/12/26

☆ ☆

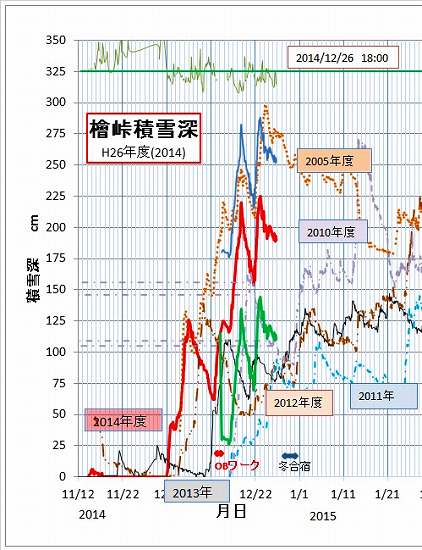

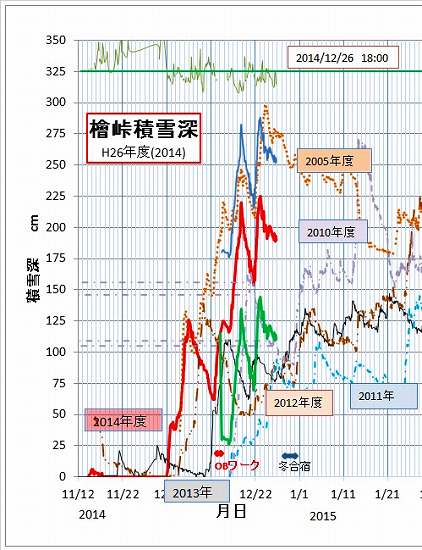

2014/12/22 22:00

今年の第2次寒波の豪雪の後半が続いています。

岐阜県の道路情報に寄れば奥美濃の檜峠の積雪は 今季の最高の積雪深を記録しました。

赤い線が檜峠の道路情報の積雪深。 12/22 21:00 最高 223cm。

青い線が山小屋の中央部の推定積雪深。 (雪降ろしワーク時の180cmは確認数値)

緑の線は雪下ろしワーク後の山小屋の庇部の推定積雪深。

山小屋は森に囲まれているために、屋根の上には樹木の積雪が風に運ばれて追加して積もるので、積雪深が大きな値になっている、と理解しています。

もう少しで、2005年の豪雪で山小屋の陸梁を破損させたトラブルの二の舞をさせるところでした。

12/13,14日に庇の上だけでも雪降ろしをしておいて良かった。

この調子で積雪が進むと2005年度の積雪深を超える可能性があるのでしょうか。

☆

追伸: 2014/12/24

積雪は一段落ですが・・・・

☆

追伸:2014/12/26

☆ ☆

山小屋の雪降ろし [山小屋2014]

山小屋の雪降ろし

2014/12/13

新雪の山小屋はどんな状態か???

誰も歩いていない新雪をスノーシューを履いて歩きます。

ザックを担ぎ、缶ビール1ケースを持って歩くと案外スノーシューが沈み、雪面の上に上がらずに雪の中で進むことになります。

興味津々で新雪の森の中に入ります・・・

森を出た処から

想像していた以上に積雪の山小屋・・・・

山小屋に入ったところ、室内は静寂??

積雪期は蛇口から水が流れて流し台を打つ音で静かな筈がないのに???

衝撃でした!!

・:配管が凍ってしまったのか?

通常なら山小屋に入って全員揃ってビールで一杯!ですが、問題発生でそれも忘れて・・・。

思案した挙句に、流し台が乾燥しているので、永らく水は流れていないと推測、水を屋外に流して帰ったか? 前回泊まった責任者の情報を得ることに。 で、電話で確認すると、推測が当たり次の段階に進み、水道バルブのある所まで位置を推測して定め、

1.5m?ほどの積雪をスコップで掘ることに・・

なかなかシンドイ作業・・・・・地面が出てきてもバルブの位置はもう少し??

もう、汗まみれです。

水道の出ない山小屋生活は過酷です。それを思うと、何とかせねば・・・・。

雪を掘り進み、目的の板を発見、その下のバルブを見付けて操作すると、水温14℃の水道はやはり、雪の下では凍ってはいません。

それでも室内で水道が出ないのは??? 新たな問題です。

室外がー4℃、室内は0℃です。 バルブから屋内への地中で凍っている???

凍る怖さを覚悟して、蛇口からお湯を注ぐと何やら音がするので、凍っていないと推測。

その晩は飲料水用のタンクを3個使い、半自動水道として利用しました。

そして、相談している間に、次策として水圧が不足していると判断し、水道管のエアー抜きを実施する、と決定。

翌朝、さっそく空気抜きのバルブを探しに又も森の中の雪原のバルブ探しが始まった。

古くなって目印がなくなっていましたが、毎年数回エアー抜き作業をしているので、その位置を目指し掘り進むも、1mほどを余分に掘り進混ざるを得ませんでした。またもや汗まみれ。

そのバルブを調整しエアー抜きをすると、水圧が上り、室内の水道が流れ出しました。

バンザイ!です。

最初の雪穴を掘っているときに、

若い者グループはワークの主体である雪降ろしワーク

大雪で破損の恐れある、大屋根の4角を重点に、軒先部の雪降ろしです。

雪降ろしワークでは積雪をゼロにしてはスコップで屋根板を痛め、滑る危険が増すので禁止。

約30cmほどは屋根上に残します。

2日目に水道が確保できたので、年寄り2人は屋根に上り、残りの部分で雪降ろしをします。

南側にできた雪庇

チムニーの屋根

大屋根からの森

庇の上の雪降ろしワークの人も中央部の積雪180cmに隠れます

大屋根の積雪は12/2日の42cm/dayの積雪は少し硬く、12/5,6,12日の38,36,26cm/day の積雪は粉雪で、踏み固まれていない部分を長靴で歩くと腰まで埋まります。

庇部分の雪がも少しで取り除ける・・・

スコップを雪に突っ込むとそこには淡い青色が覗きます

若い組の3人は仕事があるので昼前には帰路に着きました。

残った年寄り2人は雪下ろしワークを済ませ、残りのワークを・・・・。

今年の夏のワークで設置した垂直なポリカーボネート板の壁のお蔭で、

室内から屋外の雪景色を楽しめます

別の南側の窓

森の杉には重い雪が積もっていて、ときどきドサッと落ちます、

重い雪に細い枝はしな垂れます・・・

雪降ろし完了の山小屋です

他の維持管理ワークも終わり、2泊して晴天の雪道を帰路に着きます。

・・・・残りの積雪は年末の部員が雪降ろしを実施します。

☆ ☆

2014/12/13

新雪の山小屋はどんな状態か???

誰も歩いていない新雪をスノーシューを履いて歩きます。

ザックを担ぎ、缶ビール1ケースを持って歩くと案外スノーシューが沈み、雪面の上に上がらずに雪の中で進むことになります。

興味津々で新雪の森の中に入ります・・・

森を出た処から

想像していた以上に積雪の山小屋・・・・

山小屋に入ったところ、室内は静寂??

積雪期は蛇口から水が流れて流し台を打つ音で静かな筈がないのに???

衝撃でした!!

・:配管が凍ってしまったのか?

通常なら山小屋に入って全員揃ってビールで一杯!ですが、問題発生でそれも忘れて・・・。

思案した挙句に、流し台が乾燥しているので、永らく水は流れていないと推測、水を屋外に流して帰ったか? 前回泊まった責任者の情報を得ることに。 で、電話で確認すると、推測が当たり次の段階に進み、水道バルブのある所まで位置を推測して定め、

1.5m?ほどの積雪をスコップで掘ることに・・

なかなかシンドイ作業・・・・・地面が出てきてもバルブの位置はもう少し??

もう、汗まみれです。

水道の出ない山小屋生活は過酷です。それを思うと、何とかせねば・・・・。

雪を掘り進み、目的の板を発見、その下のバルブを見付けて操作すると、水温14℃の水道はやはり、雪の下では凍ってはいません。

それでも室内で水道が出ないのは??? 新たな問題です。

室外がー4℃、室内は0℃です。 バルブから屋内への地中で凍っている???

凍る怖さを覚悟して、蛇口からお湯を注ぐと何やら音がするので、凍っていないと推測。

その晩は飲料水用のタンクを3個使い、半自動水道として利用しました。

そして、相談している間に、次策として水圧が不足していると判断し、水道管のエアー抜きを実施する、と決定。

翌朝、さっそく空気抜きのバルブを探しに又も森の中の雪原のバルブ探しが始まった。

古くなって目印がなくなっていましたが、毎年数回エアー抜き作業をしているので、その位置を目指し掘り進むも、1mほどを余分に掘り進混ざるを得ませんでした。またもや汗まみれ。

そのバルブを調整しエアー抜きをすると、水圧が上り、室内の水道が流れ出しました。

バンザイ!です。

最初の雪穴を掘っているときに、

若い者グループはワークの主体である雪降ろしワーク

大雪で破損の恐れある、大屋根の4角を重点に、軒先部の雪降ろしです。

雪降ろしワークでは積雪をゼロにしてはスコップで屋根板を痛め、滑る危険が増すので禁止。

約30cmほどは屋根上に残します。

2日目に水道が確保できたので、年寄り2人は屋根に上り、残りの部分で雪降ろしをします。

南側にできた雪庇

チムニーの屋根

大屋根からの森

庇の上の雪降ろしワークの人も中央部の積雪180cmに隠れます

大屋根の積雪は12/2日の42cm/dayの積雪は少し硬く、12/5,6,12日の38,36,26cm/day の積雪は粉雪で、踏み固まれていない部分を長靴で歩くと腰まで埋まります。

庇部分の雪がも少しで取り除ける・・・

スコップを雪に突っ込むとそこには淡い青色が覗きます

若い組の3人は仕事があるので昼前には帰路に着きました。

残った年寄り2人は雪下ろしワークを済ませ、残りのワークを・・・・。

今年の夏のワークで設置した垂直なポリカーボネート板の壁のお蔭で、

室内から屋外の雪景色を楽しめます

別の南側の窓

森の杉には重い雪が積もっていて、ときどきドサッと落ちます、

重い雪に細い枝はしな垂れます・・・

雪降ろし完了の山小屋です

他の維持管理ワークも終わり、2泊して晴天の雪道を帰路に着きます。

・・・・残りの積雪は年末の部員が雪降ろしを実施します。

☆ ☆

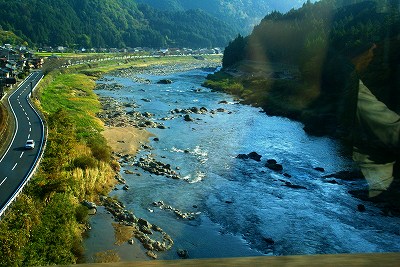

雪の奥美濃へ [山小屋2014]

雪の奥美濃へ

2014/12/13

今季の最初の豪雪に山小屋が危ない!、と雪降ろしを目的に急遽雪降ろし隊を編成です。

道路情報によれば、一挙の降雪で檜峠の積雪は軽々と100cmを超え126cmに達したので、雪降ろし隊の予報を出し、12/17日からの2次豪雪を天気予報を聞くに及び、雪降ろし隊が出発です。

OB24期*2名、17期*1名、7期*2名の5名です。

1次豪雪後に融雪は62cmまでに進みましたが、12/12 19時から再度降雪が進んで、12/13 6:00 の積雪は91cmまでに進んでいました。

大阪の阪急電鉄の某駅のプラットホームに立つと朝日が出てきました・・・

長良川の向こう側に雪雲の中が目的地です

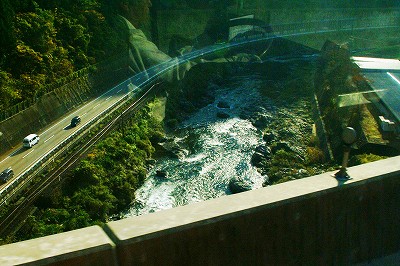

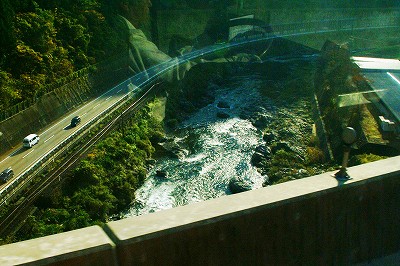

東海北陸道を北上してくると、トンネルを通る度に・・・

降雪の状態が変わってきます

奥美濃の入口の郡上八幡に近づくと・・・・

雪が吹雪いています

更に岐阜大和辺りまで北上すると・・・

東海北陸道・白鳥IC近く・・・

白鳥IC

白鳥町へ

白鳥町内

白鳥道の駅

国道から県道へ分岐点へ

前谷川

前谷の里は雪国

昼でも降雪があるとロータリー除雪機が稼働

益々降雪が濃くなってきました・・・

霧ヶ滝

壁のヘアピンカーブ

壁も全面が雪で白くなっていいます・・・・ 久し振りに見ました

更に檜峠へ向かうにつれ

益々雪国の山道

☆ ☆

2014/12/13

今季の最初の豪雪に山小屋が危ない!、と雪降ろしを目的に急遽雪降ろし隊を編成です。

道路情報によれば、一挙の降雪で檜峠の積雪は軽々と100cmを超え126cmに達したので、雪降ろし隊の予報を出し、12/17日からの2次豪雪を天気予報を聞くに及び、雪降ろし隊が出発です。

OB24期*2名、17期*1名、7期*2名の5名です。

1次豪雪後に融雪は62cmまでに進みましたが、12/12 19時から再度降雪が進んで、12/13 6:00 の積雪は91cmまでに進んでいました。

大阪の阪急電鉄の某駅のプラットホームに立つと朝日が出てきました・・・

長良川の向こう側に雪雲の中が目的地です

東海北陸道を北上してくると、トンネルを通る度に・・・

降雪の状態が変わってきます

奥美濃の入口の郡上八幡に近づくと・・・・

雪が吹雪いています

更に岐阜大和辺りまで北上すると・・・

東海北陸道・白鳥IC近く・・・

白鳥IC

白鳥町へ

白鳥町内

白鳥道の駅

国道から県道へ分岐点へ

前谷川

前谷の里は雪国

昼でも降雪があるとロータリー除雪機が稼働

益々降雪が濃くなってきました・・・

霧ヶ滝

壁のヘアピンカーブ

壁も全面が雪で白くなっていいます・・・・ 久し振りに見ました

更に檜峠へ向かうにつれ

益々雪国の山道

☆ ☆

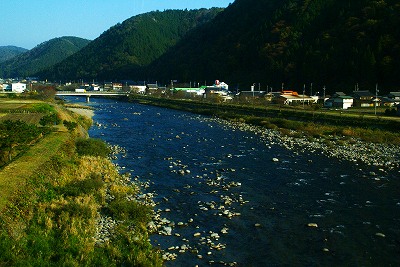

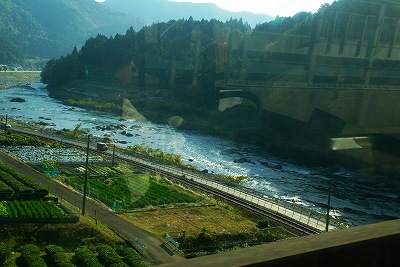

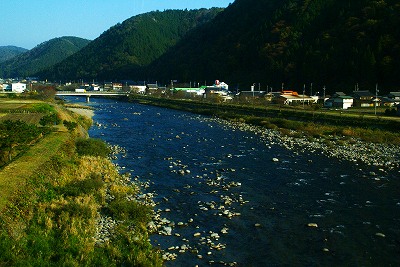

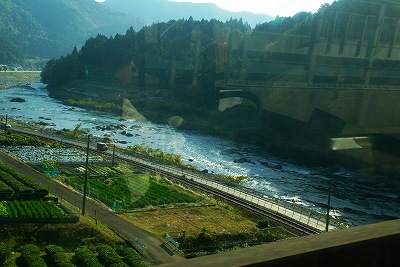

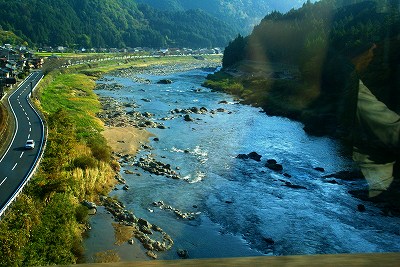

光る長良川 [山小屋2014]

光る長良川

2014/11/7

帰路、

白鳥駅発の早朝の高速バスからは視点が高いので光る長良川が時々眺められます。

白鳥の町

東海北陸道を南下するので、長良川の向きと道路の位置関係で長良川が光ります

一旦郡上八幡の市内を八幡城の周りを一周します

再度東海北陸道を南下します

☆ ☆

2014/11/7

帰路、

白鳥駅発の早朝の高速バスからは視点が高いので光る長良川が時々眺められます。

白鳥の町

東海北陸道を南下するので、長良川の向きと道路の位置関係で長良川が光ります

一旦郡上八幡の市内を八幡城の周りを一周します

再度東海北陸道を南下します

☆ ☆

山小屋生活 [山小屋2014]

山小屋生活 2014/11/1~6

今回の山小屋はこの山小屋の第48回の竣工記念日にOBOGおよびその紹介があればどなたでも来てください、が歌い文句です。で、山小屋番人が必要で、そのために山小屋に入りました。

OB36期の後輩一家が初めて子供連れで来てくれました。

お父さんは燻製作りが趣味で、山小屋に来れば燻製を作って皆に振舞ってくれます。

雨の中ですので、玄関で燻製中

燻製の出来栄えは? と 薪用釜戸とお釜さん

外は雨でしたので、両親は子供に初めての花火を経験させました

彼は山小屋ではご飯は必ずお釜さんを使って薪で炊きます。 おいしいご飯のお相伴です。

楽しい時間になりました。

一家が帰った2日の夜からは一人になりました。

山小屋は最近太陽光パネル1枚を入れ、バッテリーに蓄電し、夜の常夜灯などに利用しています。

LED1灯なら4時間ほど使えます・・・・

でも、雨の日には発電量が足りません。 その時は

ロウソク・・・

一人でガソリンを使っての発電機は遠慮しています。

1人の朝ご飯は屋外で・・・・

夕べはストーブで・・・・

小屋周辺の植生

マムシグサ

ウバユリ

ザゼンソウの芽はもう準備中

小屋の中では小さなネズミがいたずらをします

かじられたロウソク

山小屋は落葉松に囲まれています

落葉松の落葉は笹の葉に当たり雨音のよう

小屋を出入りしていると、室内にも落ち葉が一杯です・・・

山小屋近くの夕日

夜は満月近し

11/4 19:07

11/7 0:04 満月

月が沈めば、満天の星 11/5 4:20

翌朝の日の出

☆ ☆

今回の山小屋はこの山小屋の第48回の竣工記念日にOBOGおよびその紹介があればどなたでも来てください、が歌い文句です。で、山小屋番人が必要で、そのために山小屋に入りました。

OB36期の後輩一家が初めて子供連れで来てくれました。

お父さんは燻製作りが趣味で、山小屋に来れば燻製を作って皆に振舞ってくれます。

雨の中ですので、玄関で燻製中

燻製の出来栄えは? と 薪用釜戸とお釜さん

外は雨でしたので、両親は子供に初めての花火を経験させました

彼は山小屋ではご飯は必ずお釜さんを使って薪で炊きます。 おいしいご飯のお相伴です。

楽しい時間になりました。

一家が帰った2日の夜からは一人になりました。

山小屋は最近太陽光パネル1枚を入れ、バッテリーに蓄電し、夜の常夜灯などに利用しています。

LED1灯なら4時間ほど使えます・・・・

でも、雨の日には発電量が足りません。 その時は

ロウソク・・・

一人でガソリンを使っての発電機は遠慮しています。

1人の朝ご飯は屋外で・・・・

夕べはストーブで・・・・

小屋周辺の植生

マムシグサ

ウバユリ

ザゼンソウの芽はもう準備中

小屋の中では小さなネズミがいたずらをします

かじられたロウソク

山小屋は落葉松に囲まれています

落葉松の落葉は笹の葉に当たり雨音のよう

小屋を出入りしていると、室内にも落ち葉が一杯です・・・

山小屋近くの夕日

夜は満月近し

11/4 19:07

11/7 0:04 満月

月が沈めば、満天の星 11/5 4:20

翌朝の日の出

☆ ☆